人工知能 〜 機械学習は、どこまで信用できるか

提供: 有限会社 工房 知の匠

文責: 技術顧問 大場 充

更新: 2025年7月11日

ソクラテスが提起した命題、すなわち「倫理的に生きる」に対して、「その意味するところが何か」、を突き詰めて考えたのが、アテネの哲学者であり、ソクラテスの弟子であったプラトンでした。プラトンは、若い頃、ピタゴラス派で学んだ経験を活かし、数学と同じような方法で、物事を考えれば良いと考えました。その方法が、イデア論でした。

ソクラテスの弟子であったプラトンは、ソクラテスが提起した、「倫理的に生きる」とはどういう意味であるのかと言う問題に、答える方法を考えました。

図3. {倫理的に生きる」とは

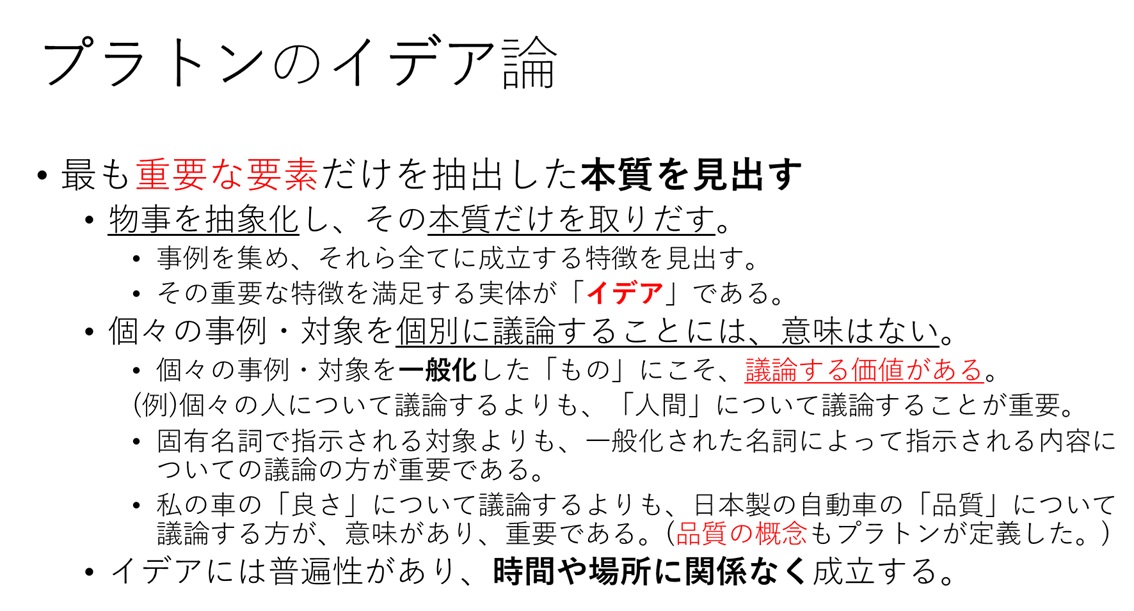

若いとき、ピタゴラス学派に学んだ経験があったプラトンは、数学的な方法を応用して、この問題を解こうと考えました。それは、具体的な個々の対象を抽象化し、一般化した対象としてとらえ、対象の定義をしっかりと行います。そして、その内容と性質を、よく吟味して、最低限の事実に関する名詞と、その意味を説明します。数学の例では、「点」や「直線」などがあります。さらに、それらの複数の名詞を使って、それらの言葉の関係を明確に示す説明を行います。例えば、数学の例では、「点と点を最短の距離で結ぶ物が直線である」などです。これらは、数学の公理や定理に似たものです。例えば、「3つの点を、3本の直線で結んだ図形を三角形と呼ぶ」などです。プラトンは、それらの言葉を使って、何を議論の対象とすべきかを考えることが重要であると、説きました。この「議論すべき対象」を述べる名詞に、プラトンは、「イデア」と言う名前を付けました。

数学では、個々の直線の例を考えるのでなく、一般化した「直線」を定義して、その「直線」の特徴や性質を議論します。その「直線」が、プラトンの言う「イデア」の例なのです。この「イデア」こそが、哲学者が考え、議論すべき対象であると、プラトンは、考えました。このような、一般化した対象を、議論の対象とすると言う考え方は、古代ギリシャ人に特徴的な考え方です。彼らは、個々の対象(の例)を個別に議論することには、あまり意味がないと考えていたようです。数学者のピタゴラスも、哲学者のプラトンも、そのように考えていました。アリストテレスも、この点では同じでした。「一般化」は、古代ギリシャ人だけでなく、多くの人間の思考に見られる傾向です。

「倫理的に生きる」とは、市民が「質の高い生き方をする」ことです。プラトンにとっては、従って、「質の高い生き方」がどのようなものであるかを説明しなければなりませんでした。ところで、その「質」と言う言葉も、プラトンが考え出した新しいギリシャ語だったと、考えられています。「量」を意味するギリシャ語は、普通に使われていましたが、プラトンは、「どのようにある」を意味するギリシャ語の形容詞から、「質」を意味する名詞を創り出したと言われています。この「質」を意味する言葉は、それまで人間の言葉にはなかったため、哲学者には重要な言葉の一つになりました。「質」についての議論は、後に、アリストテレスも、「形而上学」の中で説明しています。このブラトンの言葉は、ラテン語に訳され、現代の英語でも使われています。

プラトンは、「質の高い生き方をする」ことを説明するため、「善をなす」という表現を考え、「善」とは、何を言うのかを考えました。つまり、「善」のイデアを説明すべきであると、考えました。「善」を説明するため、プラトンは、様々な人々が行った善行を並べ、それらに共通する性質を分析しました。その結果、どんな状況でも変わらない考え方に基づいた行動で、人間の行為として、どのような場合でも、誰にでも受け入れられるものを言うと考えました。

プラトンは、「普遍的な真実」は、数学の定理と同じように、「時と場所」に関係なく、いつも同じことが成り立つと考えていました。それは、「質の高い生き方」は、いつの時代、どこの土地でも、同じ生き方が、「正しい生き方」であると、考え認識されるはずであるとする、考え方です。この考え方は、「人間は嘘をついてはならない」と言う説は、いつの時代、どんな世の中でも変わらないとする思想と同じです。それは、プラトンでも、後のドイツの哲学者、カントでも同じでした。