人工知能 〜 機械学習は、どこまで信用できるか

提供: 有限会社 工房 知の匠

文責: 技術顧問 大場 充

更新: 2025年7月23日

古代ギリシャの哲学者、プラトンが提唱したイデア論では、現実の世界を抽象化して世界のモデルを作り、そのモデルを使って、世界の動きを予想し、考えることが提案されました。そのイデア論を、現実主義的な立場から批判したのが、アリストテレスでした。アリストテレスは、プラトンが主張したようなモデルは、「本当に存在するかどうか分からない」と批判したのです。この古典的な議論は、古代から現代に至るまで、結論が得られないまま、続いています。その過程を振り返ると、21世紀の世界に入って、問題はますます複雑になってきているように見えます。

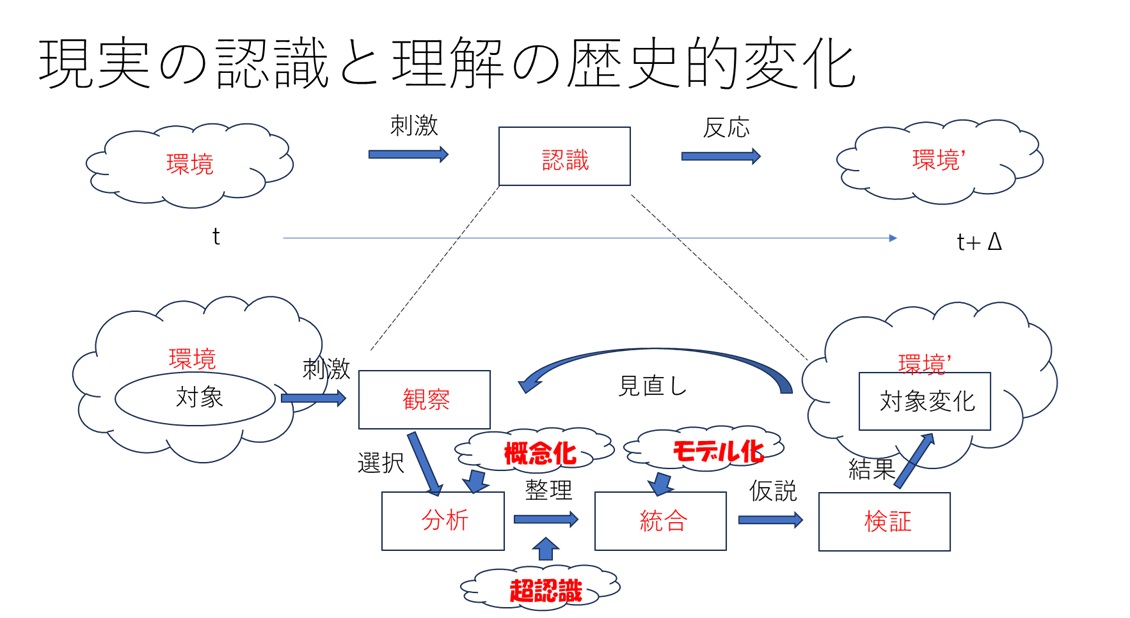

人間は、環境の変化を刺激として認識し、その刺激に従って、その変化に対する適切な反応を考え、実施する反応の案を決定して、環境に対する反応を実施します。この環境の変化から反応までは、「刺激の認知」、刺激に対する「適切な反応案の探索」、「適切な反応の選択」、その「反応の実施」、反応によって外界である「環境に生じた変化の観察」と、「反応の吟味」の過程に分解できます。

図11. 現実の認識と理解の歴史的変化

この人間による現実の認識と理解の過程について、哲学者たちは、普遍的な問題を探し出し、3千年近い時間に渡って、議論を続けてきました。その一部を振り返って見ましょう。その最初の一歩は、古代ギリシャの哲学者、プラトンによって踏み出されたと言えます。プラトンは、環境の変化を認識したら、似たような変化を注意深く観察し、それらの違いを見つけて、共通する性質に注目して、対象のモデルを作り出すことを述べました。そのモデルが「イデア」です。個々の事例ではなく、抽象化されたイデアに注目することで、その本質的な問題を抽出できると考えたからです。

このプラトンの考え方を、真っ向から否定したのが、現実主義者のアリストテレスでした。アリストテレスは、理想化されたモデルは、現実から乖離し、実際に存在する個々の例とは違ったものになる危険性を問題にしました。それは、そのようなモデルから、論理的な推論で得られた結論に基づいて、反応した結果が、現実の世界では、失敗に終わることを検証して、確認できます。この、抽象化による理想的なモデルにおける振る舞いと、現実との乖離の問題は、その後、3千年近くの間、ずっと根本的な問題として生き続けました。

16世紀になって、ヨーロッパに宗教改革が起こり、イタリアに大学も誕生しました。その新しい知的な組織の環境で、アキュナスは神の存在についての証明を考え、実在論を確立しました。それに対して、イギリスの神学者、オッカムは、アキュナスの証明は、「神の概念が存在することを証明したに過ぎず、神の実在を証明したとは言えない。」と、主張しました。このオッカムの説は、後にイギリスで経験論が生み出される基礎を作りました。

ベーコンが産業革命前のイギリスで、科学の方法としての客観的事実に基づく経験論の基礎をつくり、ロックはそれを、より普遍的な知の方法として確立しました。このロックの思想から、産業革命期のイギリスに、数多くの科学的業績が生まれました。そのイギリスの経験論に、真っ向から対抗する思想を確立しました。それが、今日、ドイツ観念論です。それは、先験的な知識を前提とした、「超認識」に基づく、新しい思想でした。ドイツの哲学は、それ以後、個人の認識に焦点を当てた、主観を中心とした思想に傾いてゆきました。

そのカントの主観的な超認識に基礎を置いた説と、イギリスの客観主義を土台にした経験論の調和を求めて、カントと同時代のドイツのヘーゲルは、古代ギリシャからの古典的な方法であった弁証法を使い、主観と客観を両立させ、人類の知を前に進めようとしました。それは、科学の進歩に従って、人間個人の主観と、社会的な客観認識が乖離する、新しい時代への移行を準備させたものであったと言えます。

19世紀のイギリスで、ダーウィンが「種の起源」を出版し、科学の世界に、大革命を起こしました。進化論の影響で、哲学は、「仮説の真偽を、絶対的な視点で判定することが不可能であること」を前提に、真理を探求することを余儀なくされるようになりました。19世紀の末になって、米国でプラグマティズム思想が生まれ、普遍的な知を前提とせず、人間の知をより正しいものに進めるための、漸近的な方法が考えられるようになりました。それは、経験論が拠り所としていた「客観的な知」と、ドイツの哲学が追及している「主観的な知」の統一を目指す「もの」です。