人工知能 〜 機械学習は、どこまで信用できるか

提供: 有限会社 工房 知の匠

文責: 技術顧問 大場 充

更新: 2025年7月20日

19世紀のイギリスにチャールス・ダーウィンが生まれました。スコットランドで医者をしていた父親の指導で、エジンバラ大学に進み、医学を学びましたが、途中で退学し、父親の勧めで、ケンブリッジ大学へ入学して、神学を学びました。そこで、彼は、神が「全ての生物を設計し、創造した」とする説に感動したそうです。大学を卒業後、彼は、イギリスの調査船、ビーグル号に乗り、世界を一周しました。そして、19世紀の半ば頃、彼は、「種の起源」という大著を完成しました。

19世紀のイギリスにチャールス・ダーウィンが生まれました。スコットランドで医者をしていた父親の指導で、エジンバラ大学に進み、医学を学びましたが、途中で退学し、父親の勧めで、ケンブリッジ大学へ入学して、神学を学びました。そこで、彼は、神が「全ての生物を設計し、創造した」とする説に感動したそうです。大学を卒業後、彼は、イギリスの調査船、ビーグル号に乗り、世界を一周しました。その時、彼が体験した生物の多様性と分布に関する知見は、彼がケンブリッジ大学で学んだことからは、説明できないものでした。それは、むしろ彼の祖父が述べていた「進化論」がよく当てはまる現実でした。。

図10. 人間の知の限界を示した進化論

18世紀に、チャールス・ダーウィンが、ビーグル号に乗船し、世界一周の航海を経験し、彼の祖父が正しいと信じていた「進化論」が、地球上の生物の生態や多様性と、それらの生息環境との関係をよく説明するとの考えに行き着きました。そして、名著「種の起源」を出版したことから始まりました。ダーウィンは、ある生物に、偶然に起こる突然変異と、それによってその種の生物が、新たに獲得した生物学的な性質が、その生物が生きる環境にどれだけ適合するかで、その新しい遺伝的性質を持った生物を、生存させるかが決まるとする、「突然変異」と「適者生存」の原理を提唱しました。これによって、人間は、「神が、その姿に似せて人を造った」のではなく、生物の長い進化の過程を経て、猿から偶然に生まれた生物の一種であると言う説明が確立されました。

しかし、その新しい説は、それまで信じられてきた「神が自分の姿に似せて、人間を作り出した」とする、ユダヤ教の天地創造説を記した、旧約聖書の記述とは全く違っています。「聖書の記述が真理である」と信じていた当時の人々には、ダーウィンの新設は、「嘘」であるとしか思えませんでした。今でも、米国社会に生きる人々の中には、「聖書の記述に反する」として、信じていない福音派の人々がいます。

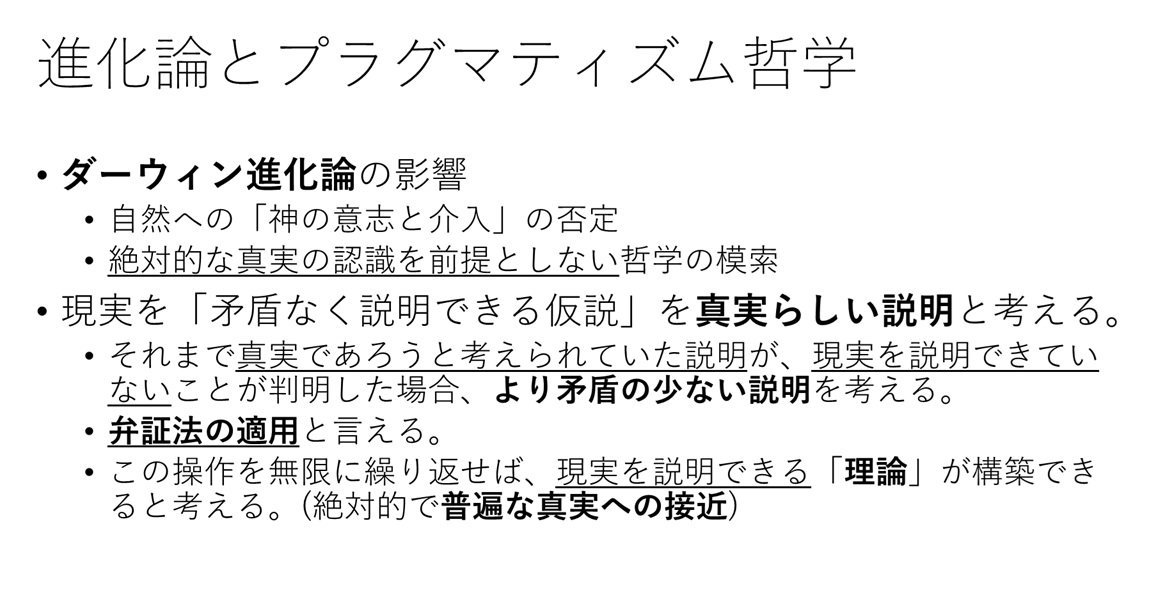

このダーウィンの進化論は、20世紀の人類の思想に与えた影響は、多大で、それ以後、多くの科学者が、人間には「本当のことは分からない」とする、絶対的な真実への信仰は、なくなりました。それは、プラトンが主張した「絶対的で普遍な真理」は、「完全には、人間には理解できない」と言うことを認識せざるを得なくなりました。つまり、人間には、プラグマティズム哲学の経験論以外、よって立つ理論はなくなったのです。

プラグマティズム哲学では、人間が真理を突き詰めようとする場合、それは、弁証法を無限に繰り返すことでしか、到達できないことを主張します。現時点で、最も問題を正しそうに説明できる説をA案とし、そのA案が説明できない問題が見つかった場合、その問題を説明できる新しい案を考え、A案と新しい案を比較して、より全体を矛盾なく説明できるB案を生み出そうと言うやり方です。

人類の知は、時代とともに、プラトンが述べた、絶対的な真理の存在する、理想的な世界から離れ、ゆっくりとではあっても、アリストテレスが主張した、限定された範囲で、現実的な答えを見出す、中庸こそが、その限定された範囲で「正しい」とされる思想に向かって進んでいるように見えます。